理科(教職科目)

[対象学年] 児童教育専攻2年次生必修

みなさんは,『理科離れ』ということばを聞いたことがあるでしょうか。このことばに明確な定義はありませんが,一般的には,国際教育に関するさまざまな調査から,日本の児童・生徒は,理科の成績が高水準であるにも関わらず,その学びを「楽しい」とは感じず,また日常生活と理科の関連が理解できていないことを指すようです。これは「理科を暗記科目として取扱う受験」が一因であるとも指摘されており,いったい何の役に立つのかわからないまま,呪文のように法則や公式を暗記し,それを用いて入試問題を解く学習指導によって,理科離れはますます加速していくという見解もあります。

「理科」は,日々進歩する医療や技術,高度な社会を支えるのに必要な基礎的教科です。また「理科」から育まれる科学的思考力は,客観的・論理的で根拠ある思考力を育成し,多様性のある社会を作り出します。理科に強い興味や関心を持つ市民が数多く育成されればされるほど,社会の進歩や発展は加速することでしょう。それゆえ教員は,その教育活動の中で「理科の単元内容が社会とどのようにつながっているのか」を説明し,児童らが「科学的思考力を育成する観察・実験・考察」を繰り返し体験することができる授業技術を持つ必要があります。

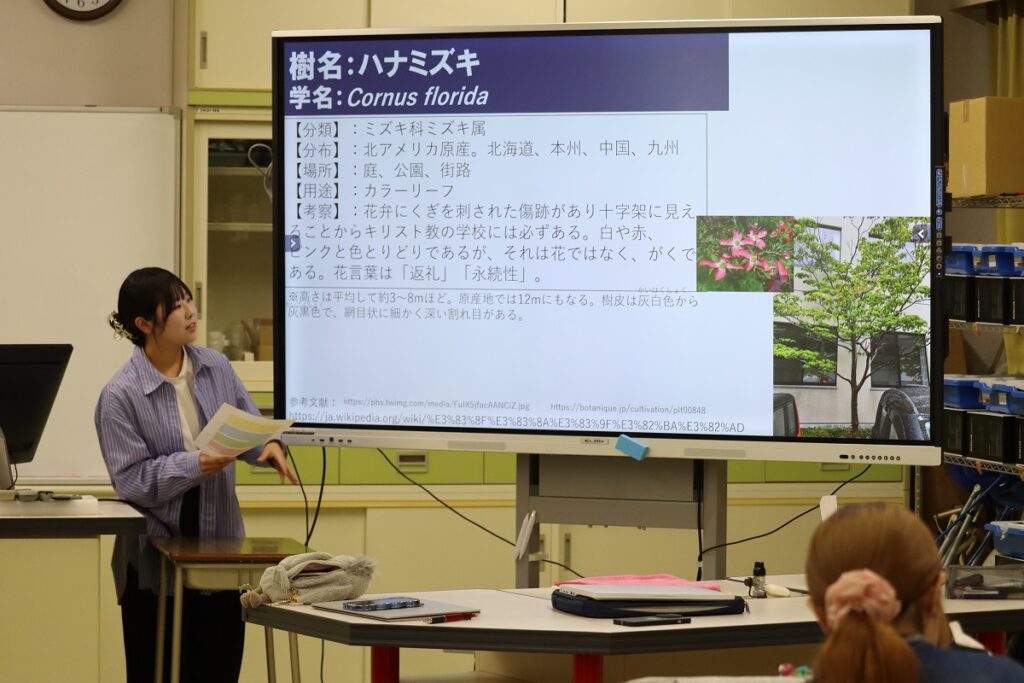

今回の授業(第3・4回)は,私たちの身の回りにある樹木に着目・調査し(図1),人間社会と樹木の関係性について,小学校5年生に理解できるようにプレゼンテーションすることを目指しました(図2~4)

熊本にある樹木は,自然に種子から発芽・成長したものではなく,地域住民が,古くから建材・食糧・医療・防災・資源,そして観賞用として活用すべく,大切に植樹し守り育ててきた,大切な地域の歴史情報です。それゆえ樹木を学習することは,その有用性を理解するだけでなく,深く地域を理解し,先人の知恵を学ぶ行為となります。

小学校5年生にこうした発展的学習内容をも理解させることができる教育力を獲得するため,履修学生は文献調査をはじめ,プレゼンテーションの中にゲームやクイズを取り入れ,興味・関心を引き立てる説明をグループで協力しながら実施しました。

将来,小学校の教員として,学習内容を覚え込ませるのではなく,自然の中から情報を読み取り,児童らに思考させる授業を目指してほしいと考えています。

学生の感想

そこに樹木が存在する理由が,今回の授業で理解できた。特にイチョウ(食用),クスノキ(医療用),スギ(建材用),イロハモミジ(園芸用)等,古来より地域に住む人々の生活を支えてきた樹木学習は,地域理解のための教材として大いに活用できる。樹木だけでなく,今後は植物全般に知識を広げ,小学校の授業で活用できるよう,努力を続けたい。