I C T活用指導論Ⅱ

[対象学年] 児童教育4年

「I C T活用指導論Ⅱ」では、3年次に履修した「ICT活用指導論Ⅰ」の学修内容を基盤とし、小学校での教育活動における具体的なICT活用場面を想定した授業づくり実践を行っています。特に「主体的・対話的で深い学びを促進する」という視点から、教師及び児童のICT活用について考察するとともに、模擬授業を通して、実践的なICT活用指導力を育成することを目的としています。

前回までの講義では、子どもたちが1人1台端末の写真や動画の機能を使って「確認」「紹介」「説明」「創造」の活動に活かしていくアイディア、教師が学習データを収集し活用する方法等について学んできています。

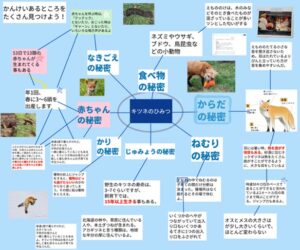

今回の講義では、思考力を育成する方法として、特にシンキングルールの活用について取り上げています。シンキングツールのような思考スキルは「比較して考える」「分類して考える」のように考える方法を具体化します。このように考える方法を具体化することで、考えることが苦手な子どもにとっても「考え得るための切り口」が明確になります。さらに1人1台端末を活用することで、自分の考えをアウトプットし、その考えを整理したり,まとめたりすることが協働的な活動としてもやりやすくなるのです。

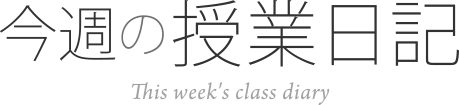

4年次の学生は教育実習や様々なボランティアも経験し、学校での授業へのイメージも持つことができていますので、教科書の教材をもとに実際にシンキングツールが有効な場面を考え、子どもの立場に立って活用法を考えました。考えた授業アイディアは下図のようにまとめてどのように授業を進めていくかをお互いに発表し合うことで理解を深めていきました。

今後は複数回の学校現場の授業観察を通して、実際にどのようにI C Tが使われているか,子どもたちがどのように活用しているかを観たり先生に聞いたりして実践的な指導力をつけていきます。

学生の感想

子どもが主体の協働的な学びを作るために、私はシンキングツールを特に、「思考の視覚化」の手段として活用していきたい。シンキングツールを活用することの1番の良さは、自身の考えを整理してまとめることができる点にあると考える。ゴール(目的)だけでなく、そのゴール(目的)にたどり着くまでの過程を視覚化して整理することができるため、自身の考えを更に深めつつ、更に根拠づけることができるため、説得力のある考えになると思う。だからこそ、教師になった際には、協働的な学びを行う前に、個人で情報を整理しまとめる時間をできる限り確保したい。前述したことに加えて、協働的な学びの前に一度個人での学びの時間を取り入れることは、その後の協働的な学びの効果を高めることにも繋がると考える。具体的には、個人の時間で更に深めること・根拠づけることのできた意見を周りの人に共有をすることで、より相手に自分の意見が伝わりやすくなる。更に、全員が同じように自分自身の考えについて整理出来ている状態で協働的な学びを取り入れることで、まずは気持ちに余裕をもって活動に取り組むことができるため、リラックスした状態で活動に取り組めると思う。だからこそ、周りの人の話を最後までしっかりと聞く余裕も生まれ、話を聞くことでそれに対する意見をもつことができ、結果として協働的な学びの中で行われる対話の質を高めることができると考える。このように、個人で情報を整理する時間を設けることは、自然と児童の主体性を育みながら、協働的な学びの質も高めることができるという点において凄く効果的なものであると考える。まずは自分の中で軸をもったうえで、判断をして適切な場面で、適切な方法でICTを活用していきたい。そのうえで、シンキングツールを使う際には、「児童の思考の道筋が見えるような」工夫や支援を行いながら、思考を深め合う道具として、自分自身認識をし、サポート役に徹したいと考える。